-

콜(The Call, 2020) 해석(스포주의)잡담/Netflix 2020. 12. 29. 00:19

출처) Netflix 메인화면 스크린샷 주인공 '오영숙'의 반복된 거짓말, 앞뒤가 맞지 않는 진술 , 어머니를 죽이고 나서도 방문한 서연네 부녀 앞에서 엄마가 집에 있는지 확인하는 듯 부르는 뻔뻔한 연기, 사람을 죽이고 나서도 자신이 무기징역을 살아야 한다는 것에 분노하는 이기주의... 반사회성 인격장애 캐릭터를 잘 반영한 인물이다.

중얼거리는 듯 잘 들리지 않게 욕설을 하면서 시작되는 본모습이 등장하는 장면이 캐릭터의 광기가 더 살아나는 연기였다고 생각한다. 그리고 20년 뒤의 '오영서'의 목소리를 톤이 다운이 된 저음으로 연기한 것 같은데 대단하다.이충현 감독의 장편 데뷔작

이전 작품

-

이충현 감독은 '몸 값(2015)' 이라는 단편영화를 찍었다.

-

'몸 값' 이라는 영화는 운이 좋게 자체휴강시네마에서 본 작품이다. 간략한 줄거리는 원조교제를 하려는 남자가 한 모텔에서 여고생이 처녀가 아니라는 사실을 알게되면서 가격을 깍으려고 어떻게 해보다가... 라는 진행이지만 사실은 이거는 반전을 위한 소재이고, 실제로 '몸 값'은 이 남자의 몸에 대한 가격이다. 헉...

-

따지고 보면 위 영화에서는 두 개의 관점에서 '몸 값'을 말하고 있는 것이다. 사회적으로 터부시되는 내용이지만 각자의 본능(생존)과 욕망(처녀성, 수명연장)의 실현을 위한 수단으로 가격을 책정하는 비판적인 내용도 담겨있는 것 같다. 재미난 사실은 원조교제 부분에서는 가격을 점점 낮춰나가는 과정의 진행이라면, 장기매매 경매에서는 가격을 점점 높여나가는 과정으로 대조되는 것이다.

작품 특징

-

이렇게 이충현 감독은 하나의 소재에 이중적인 관점을 설정하고 서로 간에 연결이 되어서 소통이 되어있는 이야기를 좋아하는 것 같다.

-

'콜' 이라는 작품도 전화기(무선 집전화기)라는 소재를 통해서 과거와 현재를 연결하고 같은 공간에 다른 시간 속에 있는 두 인물에 대한 소통을 통해서 영화의 이야기를 이끌어 나가는 것이다. 그리고 두 인물의 서로 대립될 수 있는 구조를 만들어서 재미를 만들어 내었다.

상징

닭

-

닭은 아침에 울음소리로 날이 밝았다는 것을 알려주는 동물이다. 이 것은 '어둠' 을 물리치고 '밝음' 을 불러온다는 상징을 덧붙여서 악귀를 쫓는 주술적인 역할도 하고 있다.

-

영화에서 영숙의 어머니가 검은 봉지에 살아있는 닭을 들고 집으로 가는 길에 있는 슈퍼에서 영숙의 악행을 확인하는 장면이 있다. 여기서도 무당인 영숙의 어머니가 영숙의 악한 심성을 주술적인 방법으로 해결하기 위해 등장한 소재로 보이고, 영화 '곡성' 에도 닭이 등장한 것을 알 수 있다.

출처) Netflix 재생중 스크린샷

출처) Netflix 재생중 스크린샷 - 심지어 집에서 닭장을 만들어서 키우고 있다.

출처) Netflix 재생중 스크린샷 -

하지만 어머니를 죽이고 시내로 나가서 치킨을 아주 개걸스럽게 먹는 장면을 통해서 악귀를 쫓기위한 주술은 실패했고 역으로 잡아먹히고 말았다. 즉, 악마의 봉인인 해제되어 버린 것 같은 느낌을 받았다.

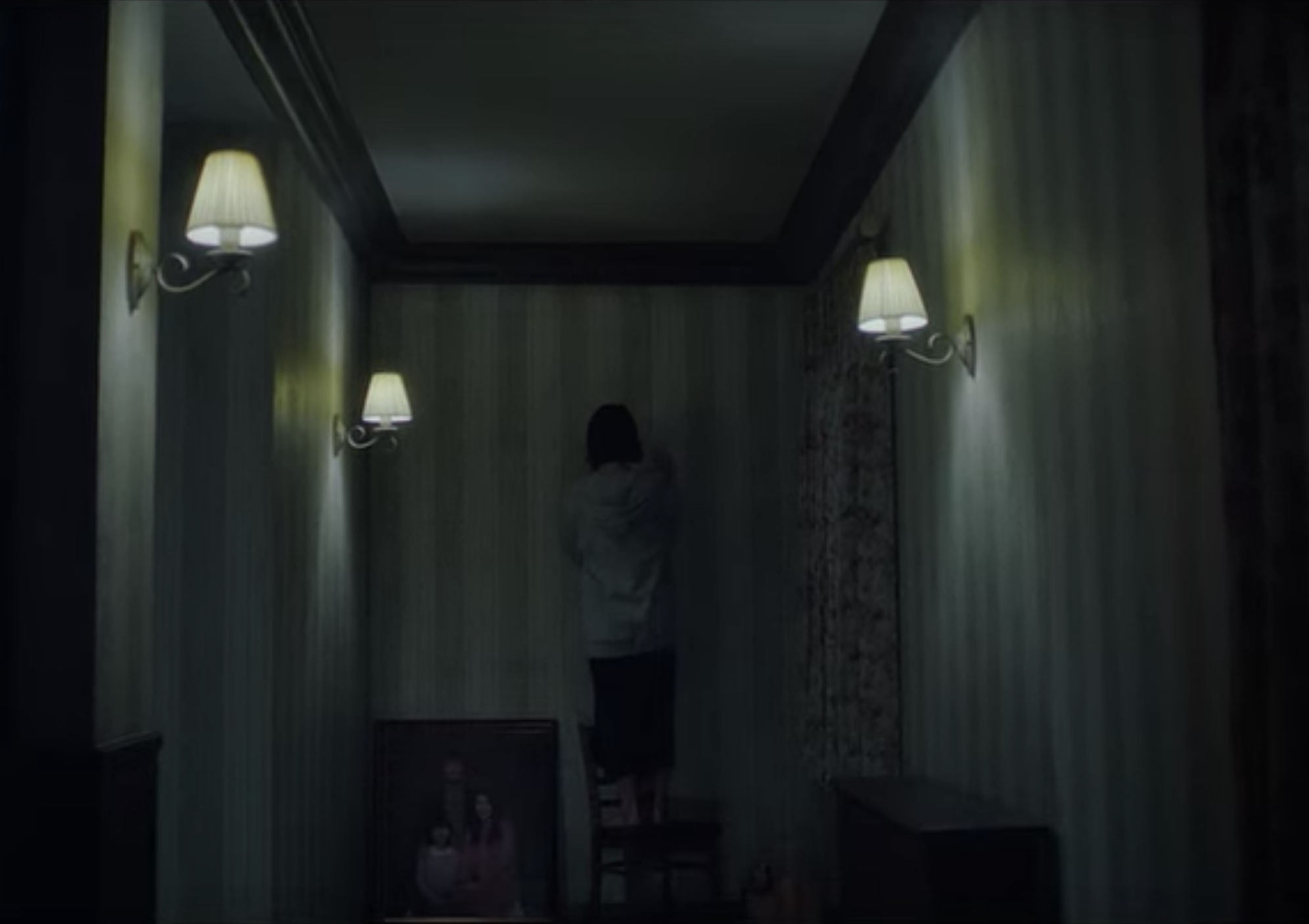

- 특히 시내에서 "자신의 생일" 인 것 같다는 영숙의 나레이션과 함께 어두운 통로에서 뒷모습을 찍은 장면에서 입구로 나와 햇빛을 받은 정면을 찍은 장면으로 이어지는 몽타주 기법을 통해 막 세상에 태어난 태아와 같은 상징을 준 것 같았다.

출처) Netflix 재생중 스크린샷 지하실

-

'살인의 해석'에서 프로이트 교수는 사람을 집에 비유해서 정신분석학을 설명한 장면이 기억이 난다. 즉, 집에서 지하실이란 인간의 숨겨진 내면에 있는 본능에 대한 이야기를 할 수 있다.

-

그리고 이 지하실은 반복적으로 가려지는 장면이 나온다. 초반부 서연이 떨어진 액자를 다시 달려고 가벽에 못질을 하게 되는 장면 하나, 서연의 가족이 집을 보러 온 날에 수납장으로 가린 장면 둘, 영숙의 도움으로 서연의 아버지가 사고를 돌아가시지 않게되어서 한 가족이 모여서 행복한 현재로 연결이 되는 것 셋

출처) Netflix 재생중 스크린샷

출처) Netflix 재생중 스크린샷

출처) Netflix 재생중 스크린샷 -

하지만 서연의 도움으로 영숙이 어머니로 부터 살해를 당하지 않게 되면서 지하실의 문을 가벽으로 가리지 않게 된다. 즉, 그 집에서 지하실은 곧 영숙을 상징하는 공간이다. 인간에 잠들어 있는 폭력성과 광기의 아지트와 같은 곳으로 영숙이 어머니로 부터 주술적인 이유로 학대를 받았던 공간이자, 이후에는 영숙이 연쇄 살인을 하는 작업실로 이용되는 것 같다. (심지어 책상과 전화기도 가져다 두고 본인의 방처럼 이용한다는 것이 더 섬뜩한 것 같다.)

출처) Netflix 재생중 스크린샷 무선전화기

-

전화기는 동일한 시간에 서로 다른 공간에 있는 두 명 이상의 사람이 소통을 하기위해 사용되는 전자기기로 생각할 수 있다. 하지만 이 시간, 공간에 대한 내용을 서로 바꿨다는 설정이 영화적 재미를 불러 온다는 것을 알 수 있다. 서로 다른 시간에 동일한 공간에 두 명 이사의 사람이 소통을 하게 된 것 처럼 말이다.

-

영화 '매트릭스' 에서는 전화기는 현실과 가상 공간을 이어주는 것으로 스미스 요원으로 부터 도망치기 위한 기능을 수행했다. 죽기살기로 공중전화 박스에 달려가는 모습이 사실 우습게 보일 수도 있지만 영화적 장치로 설정하는 순간 아주 중요하고 긴박한 장면으로 연출되는 것 같다.

-

영화 '스크림' 에서는 살인을 할 대상에게 나타나기 전에 의문의 전화를 거는 것으로 미리 살인을 예고하는 장치로 사용을 했다.

-

이렇듯 이 영화에서는 '전화기'를 통해서 현대인이 얼마나 종속되어 있는지 그리고 서연에게는 자신의 아픈 과거를 바꿀 수 있는 도구로 영숙에게는 자신의 미래를 바꿀 수 있는 도구로 이용을 하는 것으로 작동을 하고 있으며 결국에는 서연이 영숙을 종속시키게 만드는 도구가 된다. 한번의 큰 도움을 받고 감당할 수 없는 지경에 쳐해버린 거라고 해야할까? (영화 '나비효과' 처럼 인생의 결정적인 순간의 변화에 따라 사람 인생이 이랬다가 저랬다가 하는 걸 알 수 있다.)

냉장고

-

보통 살인 이후에 토막낸 시체에 대해서 냉장고의 역할은 유기할 장소를 물색하거나 처리하기 전에 임시 보관을 하는 역할로 생각하고 있었는데, 영숙의 경우는 다른 것 같다.

-

거실에 냉장고를 말도 안되는 개수를 설치해서 굳이 집에 시체를 보관하는 이유가 뭘까? 연쇄살인범들은 살인을 계속할 수록 뭔가 진화한다 라는 부분이 있는 것 같았는데, 영숙은 20년 동안 같은 방식을 고수하는 걸 본다면, 긴 시간동안 경찰의 감시망을 잘 피해서 지냈던 것 같다.

-

살인에 대한 쾌감은 별로 없는 타입인 것 같고, 단지 살인한 상대에 대한 집착 같은게 있는게 아닌가 라는 생각이 든다. 집 안에 쓰레기를 산처럼 쌓아두고 사는 사람처럼 시체를 보관하고 있는게 아닌가? 냉장고 배치를 보고 있으면 시체 도서관 같은 느낌이 든다. (그리고 냉동실이 아닌 이상 부패해 하는 시체를 냉장실에서 온전히 보관한다는게 현실감이 없다는 느낌도 든다. 현실이라면 이미 날파리 천국이 되지 않았을까?)

출처) Netflix 재생중 스크린샷 영화 '샤이닝' 오마주

같은 공간에서 시간 차이를 둔 비슷한 장면이 번갈아가며 편집을 해서 긴박감을 더 주었던 것 같다.

특히나 후반부에서 궁지에 몰린 서연이를 죽이기 위해 방 문을 부스는 장면은 영화 '샤이닝'의 장면을 오마주한 것 같다.

출처) Netflix 재생중 스크린샷

출처) Netflix 재생중 스크린샷 이상 잉여멘탈의 영화 '콜' 에 대한 얕은 분석을 마치겠습니다. 읽어주셔서 감사합니다.

'잡담 > Netflix' 카테고리의 다른 글

Don't Look Up(2021) : 보면서 들었던 생각(약한 스포) (0) 2022.01.09 나의 아저씨(MY MISTER) : 포스터 리뷰 (0) 2020.07.19 댓글

-